“京师课程与教学论坛”系列活动之

人工智能赋能教育新变革

2025年4月30日上午,北京师范大学教育学部课程与教学研究院举办“京师课程与教学论坛”线下学术活动,邀请北京师范大学人工智能学院院长,教育部智能技术与教育应用教育部工程技术研究中心主任黄华教授作题为“人工智能赋能教育新变革”的专题讲座。本次活动由课程与教学研究院高潇怡教授主持,来自课程与教学研究院及其他单位院系的一百余名师生积极参加了此次论坛活动。

图1 高潇怡教授主持开场

在本次讲座中,黄华教授介绍了人工智能的发展历程、大模型的核心技术及其教育潜力,从实际应用场景出发呈现了人工智能赋能教育的应用案例,同时指出了当前人工智能技术在意识形态、偏见歧视等方面存在的风险与挑战,并展望其未来发展趋势。

黄华教授首先系统梳理了人工智能的发展脉络,并对当前具有代表性的人工智能技术进行了深入浅出地介绍。黄华教授指出,人工智能领域主要有两大认知计算范式:符号主义范式和连接主义范式。符号主义范式强调通过数理逻辑与符号操作来模拟智能;而连接主义范式则借鉴人脑机制,构建人工神经网络,通过调整神经元连接权重实现系统的自学习与自适应。连接主义的发展带动了深度学习的兴起,并催生了近年来广受关注的“大模型”技术。

图2 黄华教授介绍人工智能发展脉络

所谓大模型,即“大规模的深度学习模型”,其通过对海量数据的深度训练和高参数规模的拟合,具备对语言、图像、语音等多模态信息的强大处理能力。近年来引发广泛关注的ChatGPT便是大模型中的代表性成果之一,它是一种典型的语言大模型,具备强大的自然语言理解与生成能力。

图3 黄华教授介绍典型大模型的核心技术

在介绍大模型的核心优势时,黄教授总结出三点:一是具备强大的多源信息整合与知识提炼能力,能够快速从海量数据中抓取关键信息,提升信息获取效率;二是展现出通用的内容生成能力,支持根据不同场景、任务生成高质量文本,并实现跨模态生成,如图像与语音;三是部分先进大模型还可调用外部工具或API,拓展功能边界,增强执行与交互能力。

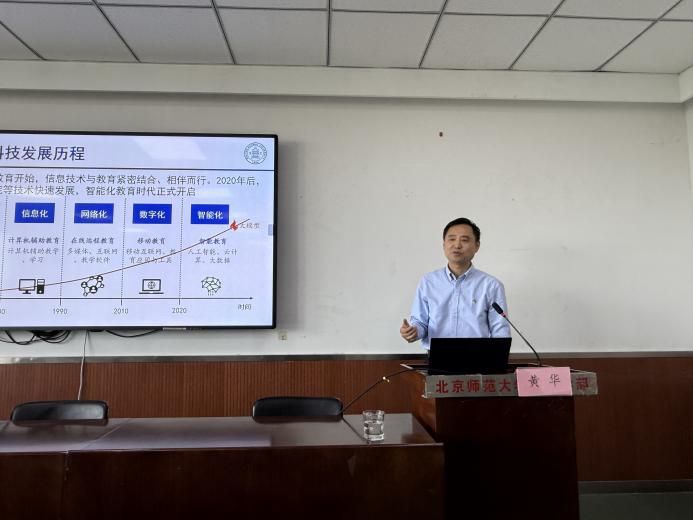

随后,黄华教授介绍了大模型在教育领域的典型应用。黄华教授指出,自电化教育以来,信息技术就与教育实践密切关联。2020年后,随着人工智能技术的加速发展,以大模型为代表的新一代人工智能正在引领教育进入全面智能化时代。当前,人工智能凭借日益成熟的交互能力正在重塑人们对其的认知。从最初的“不适应”到如今的“离不开”,人工智能正如曾经的计算机和多媒体技术一样,逐步融入教育的各个环节。

图4 黄华教授介绍大模型在教育领域的典型应用

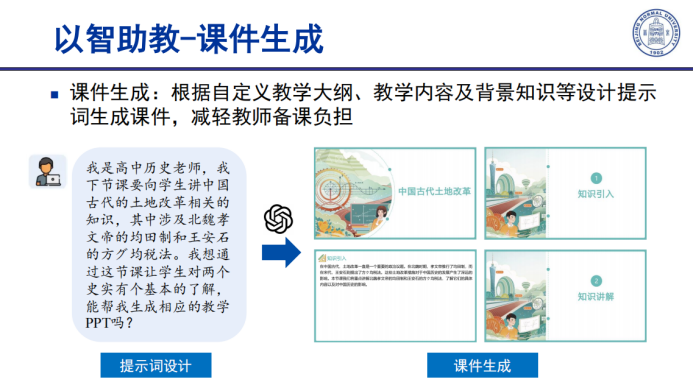

黄华教授指出,大模型在语言理解、内容生成与逻辑推理等方面的技术突破,为教师教学、学生学习、学习评价、教学管理、教学质量评估等提供了更加智能、高效的支持,为教育提供了智能化支持和数字化升级路径。教师可以借助人工智能工具生成课件、教案、图片或音视频资源,极大减轻备课负担;学生则可通过人工智能工具实现智能答疑、语言练习和智能编程实践等。黄华教授进一步指出,在教育实践中,人工智能大模型有望打破长期困扰教育领域的“不可能三角”难题,即在实现大规模教学的同时又兼顾个性化学习与高质量教学目标。与此同时,大模型也使得知识获取异常便捷,这也正在倒逼教育模式从传统的知识传授转向更加强调高阶思维与综合素养的培养。

图5 大模型在教育领域的应用示例:运用大模型生成课件

在展示人工智能技术赋能教育实践成果的同时,黄华教授也指出了当前大模型在教育应用中存在的不足与风险。技术层面,现阶段的大模型在图像生成、视频生成等多模态任务中的表现仍不成熟,难以满足教育场景对图文结合、演示直观等方面的需求。并且,大模型在复杂逻辑推理、数值计算以及示意图识别等方面仍存在明显短板。此外,大模型存在“幻觉”问题,即输出虚假或不符合常识的信息,若未经筛查直接应用于教学,容易产生误导。

在数据层面,大模型依赖海量互联网语料进行训练,内容质量参差不齐,可能包含偏见、极端言论甚至不良信息,带来意识形态与伦理风险。同时,模型训练与使用过程中还存在用户隐私泄露的安全隐患,攻击者可能通过“越狱”等手段绕过防护机制,获取敏感数据。再者,大模型推荐内容具有一定倾向性,容易加剧“信息茧房”效应,使师生接触信息单一化,影响认知的全面性与开放性。

图6 黄华教授讲解当前大模型在教育应用中存在的风险

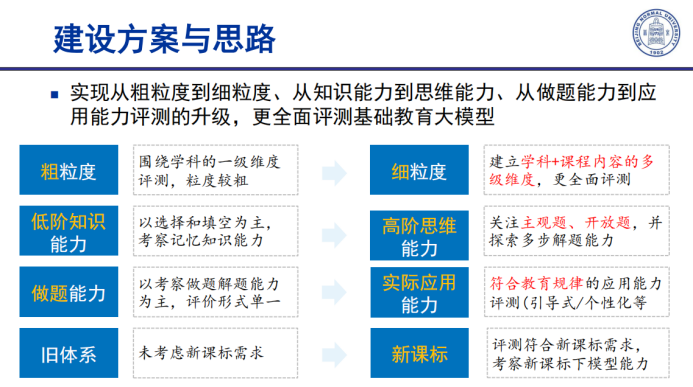

在总结了大模型赋能教育的实际应用及其局限与风险之后,黄华教授重点介绍了其团队正在推进的“教育大模型测试场”建设工作。黄华教授指出,与通用场景不同,教育场域必须遵循教育原理和课程标准,服务于认知尚未成熟的学生群体,这使得基础教育领域对大模型的输出准确性、启发式引导能力、个性化适配能力以及核心素养导向性提出了更高要求。为此,北京师范大学联合智源研究院、北京教育科学研究院、中小学及相关企业,联合发起并推动“基础教育大模型测试场”建设,旨在建立一套权威、科学的评测体系,填补当前教育领域大模型评估在标准、方法和平台等方面缺失的空白。黄华教授指出,该测试场不仅提供问题诊断与优化建议,还为教育产品选型和模型改进提供依据,推动基础教育大模型向着更高质量、更强适应性的方向发展。相较于通用评测,该测试场实现了从粗粒度到细粒度、从单一评估低阶知识能力到测评高阶思维能力、从评估解题能力到测评知识应用能力的多方位升级,能够更全面地评测基础教育大模型,为我国智能教育生态建设提供坚实支撑。

图7 教育大模型测试场建设思路

讲座结束后,高潇怡教授对黄华教授的精彩分享表达了诚挚的感谢。在随后的交流环节,参会的师生踊跃提问,围绕“如何科学合理地运用人工智能工具以有效赋能教学实践”“教师在应用人工智能方面还需提升哪些能力”“如何客观看待人工智能在教学质量评价中的作用与局限”等问题展开热烈讨论。针对大家提出的疑问和思考,黄华教授逐一作出细致回应,结合实践案例深入剖析,并特别强调人工智能赋能教育必须遵循教育规律,避免技术迷信和盲目依赖。黄华教授指出,教师在面对新技术时应保持理性与批判的态度,主动提升技术素养,真正实现人机协同、优势互补。

图8 现场师生与黄华教授展开交流

最后,张春莉院长对本次活动作了高度评价和全面总结。张春莉院长指出,在当前教育持续深度变革、信息技术快速迭代的背景下,未来教师不仅要具备扎实的学科知识和优秀的教学能力,更应具备前瞻性的技术素养,能够科学、理性地运用“可信任、可解释”的人工智能工具,为推动教育现代化注入新动能。

图9 张春莉教授总结

图10 黄华教授与现场师生合影

供稿:姜宇圣