2025年4月17日至18日,由基础教育教材综合研究国家教材建设重点研究基地、教育部北京师范大学基础教育课程研究中心、北京师范大学课程与教学研究院主办,北京第二实验小学承办的"2025全国新课标·新教材·新课堂教学创新实践研讨会暨'数学+'跨学科主题学习北京第二实验小学展示交流会"在北京隆重举行。本次会议以"赋课堂思考的力量"为主题,聚焦新课标背景下跨学科教学的创新实践,吸引了全国教育界专家、学者及一线教师参与。

第一天主要议程(4月17日)

开幕式与主旨报告

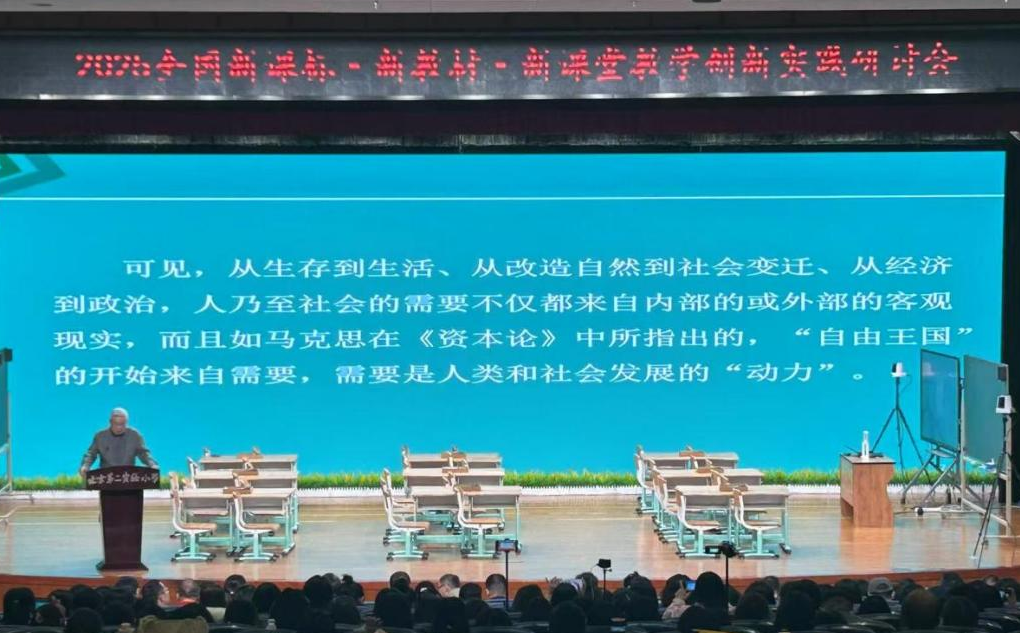

会议在领导致辞中拉开帷幕。著名心理学家、北京师范大学资深教授林崇德先生发表主旨发言,他从学生需求、动力源的角度出发,强调跨学科学习对学生核心素养培养的重要性。林崇德教授指出:"从生存到生活、从改造自然到社会变迁、从经济到政治,人乃至社会的需要不仅都来自内部的或外部的客观现实,而且如马克思在《资本论》中所指出的,'自由王国'的开始来自需要,需要是人类和社会发展的'动力'。"

林崇德教授致辞

北京师范大学教育学部部长朱旭东教授通过视频方式发表了主旨讲话。他指出,一个具有跨学科素养的教师,能够灵活地将不同学科的知识和方法融入到教学中,为学生提供更为丰富多元的学习体验。因此提升教师跨学科素养,是推动跨学科学习落实核心素养的关键所在。

朱旭东部长讲话

北京师范大学课程与教学研究院院长张春莉教授在题为《"数学+"跨学科主题学习的国际视野》的主旨报告中指出:"跨学科学习不仅是知识的整合,更是思维方式的变革。数学作为一种基础学科,与其他学科结合,能够催生更具创造性的解决方案。"张春莉教授通过分享教学实践和案例,展示了跨学科教育如何激发学生兴趣,促进学科融合提升解决问题能力。她以一位拒绝高薪邀请回国的DEEPSEEK团队成员及其在人工智能领域的成就为例,凸显了基础教育阶段各学科间跨学科合作的重要性。

课堂展示与专家微论坛

会议的核心环节是两节精彩的"数学+"跨学科主题学习展示课。

第一节是由北京第二实验小学科学教师刘妍执教的五年级科学课《我能看到它》。课程以"光学密室逃脱"为情境,引导学生通过制作潜望镜、探究多像现象等实验,深入理解光的反射原理。学生不仅动手实践,还运用数学知识分析镜面夹角与成像数量的关系,展现了科学思维与数学逻辑的完美结合。刘妍老师课后交流时表示:“这节课的目标是让学生透过现象看本质,培养他们的批判性思维和问题解决能力。”

《我能看到它》展示课

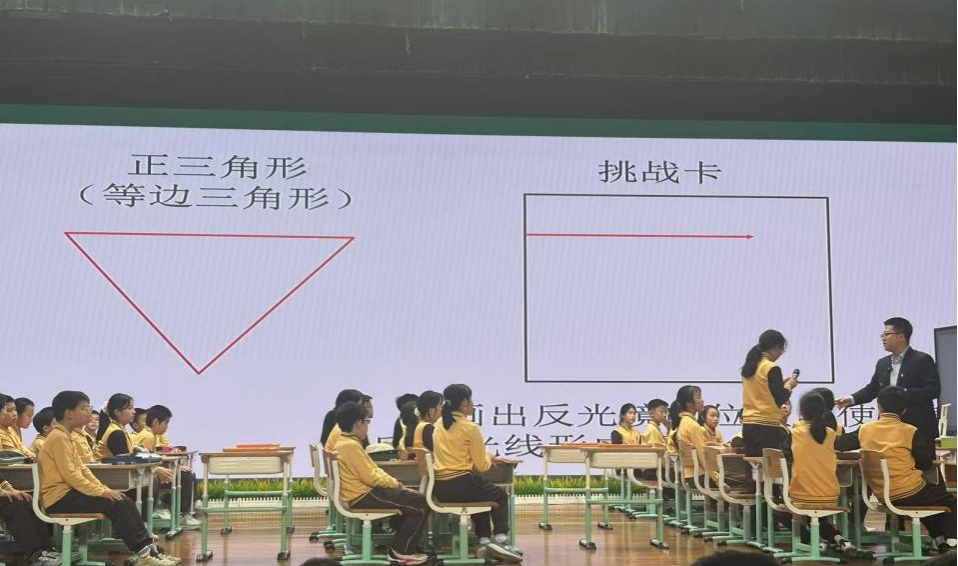

第二节是由北京第二实验小学数学教师赵伟带来的《光之舞动》。教学中老师将光的反射原理与几何知识相融合,学生通过设计反光镜位置,用光线“画出”正三角形、正六边形甚至五角星。

《光之舞动》展示课

任课教师赵伟老师课后交流时强调:“跨学科学习让抽象的数学概念变得直观,学生不仅理解了图形特征,还感受到了学科联动的乐趣。”

展示课《光之舞动》执教者赵伟老师

在"专家面对面"微论坛环节,张春莉、王永春、吴正宪、刘忠毅等专家进行了深入讨论。专家们一致认为,跨学科主题学习需要以学生需求为出发点,注重实践性与创新性。人民教育出版社编审王永春老师提出"聚焦真实世界,关注真实情境,解决真实问题"的"三真"概念,提纲挈领,同时本次微论坛呼吁加强教师跨学科培训,推动课堂从"知识传授"向"能力培养"转型。

"专家面对面"微论坛

上午的研讨会通过理论引领、课堂展示与专家对话,为“数学+”跨学科主题学习的实践提供了宝贵经验。北京第二实验小学的创新案例生动诠释了“赋课堂思考的力量”这一主题,为全国基础教育改革树立了标杆。未来,随着新课标的深入推进,跨学科学习必将成为培养学生核心素养的重要抓手。

工作坊与实践探索

17日下午,会议在北京第二实验小学新文化街校区礼堂持续推进。作为会议首日的重要环节,下午场聚焦"数学+"跨学科主题学习的实践探索与创新,通过工作坊、课堂展示、专家点评等多元形式,为参会教师呈现了一场融合学术深度与教学智慧的研讨盛宴。

"数学+"跨学科主题学习工作坊

"数学+"项目组与北京第二实验小学创新推出了"数学+"跨学科主题学习工作坊。这一平台为教师们带来了沉浸式的情景化深研体验,与日常的课堂展示形成鲜明对比。如果说课堂展示如同跨学科教学的"静态切片",供人观摩与思考,那么工作坊则是教师深度参与课改的"动态实践"。

会议重点探讨了"数学+"跨学科主题学习的未来展望,主要包括两大方向:一是课程设计,构建"模块化本土化"课程框架,吸收美国模块化设计,中国化适应系统模块,突显人文关怀;二是教学策略,结合方法论与实践链,提升问题解决能力,吸收美国四步法策略,北京第二实验小学"基础认知-综合应用"教学法的优化。

工作坊中教师与专家的互动

在课例展示环节,北京第二实验小学道德与法治教师王润翘老师在《聪明的智兽》一课中巧妙地将数学中的分类思想融入其中,展示了一堂别开生面的课程,引发与会者关注。

此课程以校园课间活动为切入点,巧妙引出“智兽”课题,旨在培养学生多方面素养。课程伊始,学生通过自主认识卡牌、小组分类等活动,逐步熟悉智兽卡牌,为后续游戏奠定基础。在熟悉卡牌后,学生借助视频和快问快答的方式深入理解游戏规则,并就规则中的困惑展开交流,达成共识。教学过程中,“智兽”游戏环节将课堂氛围推向高潮。三轮游戏层层递进,第一轮让学生熟悉并遵守规则,回顾“决策”过程中的观察与分析;第二轮则引导学生梳理游戏方法和经验,理解全局意识和稳定心态的重要性;第三轮聚焦游戏中的竞争与合作,探讨输与赢的价值。课程的最后,教师进行总结拓展,鼓励学生将游戏中的智慧运用到校园和家庭生活中。

《聪明的智兽》课例展示

这堂课程不仅让学生在游戏中收获乐趣,更在跨学科学习中培养了逻辑思维、合作能力和对生活的思考能力,充分体现了新课标下跨学科主题学习的创新与实践,为其他学校的教学改革提供了优秀范例。

在充分肯定课程实践价值的基础上,北京师范大学课程与教学研究院院长张春莉教授对《聪明的智兽》一课从专业视角展开深度点评。她指出,这节课通过实践任务链将数学推理能力培养与跨学科思维习惯养成有机结合,完整覆盖了审题、计划、执行、反思等问题解决环节。尤为值得关注的是课程思政元素的无痕融入 —— 以课堂游戏活动为例,学生在矩阵认知过程中经历了三重认知升华:首先从“知己知彼,百战不殆”“谋定而后动 ”等传统文化智慧中汲取决策思维;继而在合作与竞争并存的游戏情境中,体悟现实生活中竞争与协作的动态平衡法则;最终由具体游戏策略延伸至国家间关系认知,在二年级学生可感知的范围内,初步建立对“竞争与合作并存、和平与制衡共生”的国际交往智慧的理解,巧妙呼应了马克思主义思想与中华优秀传统文化、中国实际相结合的育人导向。张春莉院长感慨道——“看到孩子们自然流露出对传统文化智慧的理解,正是跨学科主题学习深层育人价值的生动体现。”

张春莉教授点评

北京师范大学杨明全教授在呼应上述观点时进一步指出,张春莉教授提出的跨学科主题学习要点具有普遍指导意义,集中体现了三个核心原则:一是坚守学科立场,强调跨学科并非知识拼盘,而是以学科逻辑为根基,如本课中数学推理能力作为核心支撑,始终贯穿问题解决过程,彰显鲜明的“学科味”;二是重视知识整合创新,通过真实情境中的问题驱动,让不同学科知识在解决具体任务中实现有机联结与灵活迁移,本课的游戏矩阵设计即知识整合的典型范例;三是凸显实践育人特性,区别于传统课堂的单向传递,跨学科学习需构建“知识 — 实践 — 能力‘的转化通道,通过沉浸式活动设计,让学生在操作、观察、决策中完成认知升级。“这些原则不仅适用于本节课,更应成为所有跨学科课程设计的底层逻辑。”杨明全强调,跨学科主题学习的本质是通过结构化设计,让学生在真实情境中经历完整的思维训练与价值建构,这正是新时代课程改革的重要发力点。

《小学教学》杂志社责任编辑袁伟刚老师对2025年重点选题展望的讨论集中在如何应对课标与教材更新对教学带来的挑战,特别是2022年及2017年的课标调整对小学数学教学的影响。袁伟刚老师强调了学术文章撰写与发表的重要性,特别是围绕新课标、新教材的研究,以及如何通过教学创新来适应这些变化。讨论还涵盖了未来几年小学数学教学的重点研究领域,选择研究主题时的核心考量因素,以及新教材使用的策略等。

《小学教学》杂志社责任编辑袁伟刚老师发言

随着张春莉教授对全天活动的总结发言落下帷幕,首日研讨会圆满结束。从跨学科主题学习的实操工作坊到充满创意的课堂展示,从专家高屋建瓴的点评到期刊选题的前沿展望,下午场的系列活动不仅为教师提供了可复制的教学范式,更引发了对"数学+"育人价值的深层思考。参会教师纷纷表示,将以此次研讨会为契机,把所学所思融入课堂实践,让跨学科思维真正成为培育学生核心素养的有力抓手。

第二天主要议程(4月18日)

上午:数学游戏化课堂展示

第二日议程于北京第二实验小学新文化街校区礼堂继续展开。来自全国的教育工作者围绕"数学+"跨学科主题学习展开深入研讨。当日活动涵盖数学游戏化课堂展示、传统历法主题跨学科教学实践、专家学术点评及全国优秀校长案例分享,通过多元形式探索核心素养导向下的教学创新路径,为与会者提供了宝贵的学习和交流机会。

4月18日上午9:00-9:40,北京第二实验小学李玉新老师带来了全国数学游戏化主题学习优秀展示课《百数表拼图》。课程以百数表为载体,通过拼图游戏引导学生探索100以内数的排列规律。《百数表拼图》展示课以游戏化教学为核心,通过拼图任务将抽象的数学规律转化为生动探索,学生在规律推理中深化数位认知与函数思想,同时借助坐标模型建立空间逻辑;分层任务设计兼顾基础巩固与创意延伸,合作学习模式激发团队协作与批判性思维,拼图最终呈现的“爱”字造型巧妙融合学科逻辑与情感教育,既凸显数学与生活的联结,又以人文温度提升学习成就感,充分展现了新课标下“玩中学、用中思”的教学智慧,为素养导向的课堂教学提供了创新范例。

《百数表拼图》课堂场景

10:00-10:40,五年级师生共同完成的“干支纪年校庆图案设计”项目成为全场焦点,展现了“数学+艺术+科学+传统文化”的跨界魅力。活动现场,五年级学生以“为北京第二实验小学建校年设计干支纪年图案”为任务,展开了一场别开生面的跨学科实践。在实践环节,学生利用符号化工具和双齿轮模型验证干支组合的周期性,将抽象的数学概念转化为直观的视觉表达。他们结合传统纹样与现代审美,设计出融合生肖、节气等元素的校庆徽标,既传承了文化底蕴,又彰显了创新思维。

《乙巳蛇年》课堂场景

此次跨学科项目不仅提升了学生的数学推理、运算能力及艺术创造力,更培养了他们的合作意识与文化自信。老师表示:“我们将传统文化融入数学教学,让学生在真实情境中感受知识的生命力,这正是新课标倡导的‘做中学’理念的生动实践。”

研讨会上,与会专家对北京第二实验小学的课堂实践给予高度评价。“数学+”模式打破了学科壁垒,让学生在解决问题的过程中实现深度学习。这种以文化传承为载体的跨学科设计,为落实核心素养提供了优秀范例。

未来,该校将继续深耕“跨学科主题学习”,推动学科融合与创新实践深度融合,为学生打造更具挑战性、趣味性的成长空间。随着研讨会的圆满结束,这场关于教育创新的探索仍在继续……

11:00-12:10,中央民族大学孙晓天教授、北京师范大学张春莉教授、南昌市小学数学教研员吕英老师围绕现代数学教育的变革方向发表了专家点评,为一线教师提供了创新教学的新思路。

孙晓天教授强调数学教育应打破学科边界,与科学、生活深度融合,并借助AI技术赋能课堂。她指出,教师需从“传授者”转变为“研究者”,引导学生通过现实问题,如项目化学习,培养创新思维和解决问题的能力。

孙晓天教授点评

吕英老师则聚焦“游戏化学习”,认为其是激发低年级学生数学兴趣的关键。他以百数表游戏为例,说明趣味性、自主性和合作性如何帮助学生理解数学原理,并呼吁教师摆脱传统机械训练,拥抱新课标倡导的互动教学模式。

吕英教研员点评

张春莉教授通过“光影秀”“天干地支”等跨学科案例,展示了多学科协作的实践路径,建议学校通过专题活动或固定课时推动跨学科学习,培养学生的综合素养。此次专家点评为教育工作者提供了理论与实践结合的范本,凸显了创新教育模式在培养学生核心素养中的重要性,未来,随着AI技术与跨学科实践的深入,课堂将更加注重学生的主动探索与合作能力。

张春莉教授点评

科研引领·特色发展:全国优秀校长代表案例分享

北京市通州区后南仓小学陈丹丹校长以“端蒙课程提素养 百年发展育新人”为题进行分享。她结合学校百余年的历史传承,介绍了如何通过“三我教育”“五个课堂”等创新形式构建端蒙课程体系,将跨学科理念融入日常教学,全面提升学生综合素养,焕发老校新活力。

北京市校长进行案例分享

苏州市相城区元和小学苏伟校长则围绕“数学思维力实验项目”展开发言。他介绍,学校打破学科壁垒,将数学与其他学科有机融合,引导学生在真实问题情境中运用数学思维解决问题,提升创新能力,实现知识与能力的双提升。

苏州市校长发言

来自重庆的校长代表也带来了区域内丰富的实践案例。重庆多所学校结合地方文化开展项目式学习,将历史、地理、艺术等课程内容融为一体,或借助信息技术平台,打造跨学科线上学习生态,为学生提供更加多元开放的成长路径。

重庆市校长进行案例分享

此次研讨会不仅是一次教育理念的深度交流,更是推动课堂变革与教学创新的重要契机。与会者纷纷表示,将借助此次学习成果,进一步探索跨学科主题学习在本校的落地实践,助力学生实现全面发展,为未来社会培养具有综合素养与创新能力的新型人才。

最后,张春莉教授为北京实验二小科学教师刘妍、数学教师赵伟、道法教师王润翘、数学教师周雪亮颁发荣誉证书。

颁发优秀展示课证书

2025年4月18日上午议程在理论与实践交融中圆满结束。本次会议通过全国数学游戏化主题学习优秀展示课、全国“数学+”跨学科主题学习优秀展示课以及专家点评等环节,充分展示了数学教学的创新成果与实践经验。来自北京、重庆、江苏等多地的优秀校长代表分享了科研引领下的特色发展案例,为与会者提供了宝贵的学习和交流机会。会议的成功举办,不仅促进了小学数学课程与教学的改革,也为培养学生的思维能力和学科核心素养提供了新的思路和方法,为推动我国基础教育教材建设与研究的发展注入了新的活力。

下午:"数学+"跨学科主题学习北京第二实验小学展示交流会

下午的会议围绕"新教材·新课堂"的教学创新实践,探讨核心素养导向下的多元评价体系、跨学科主题学习设计及全人成长培养路径,推动"教学评一致性"在基础教育中的落地。会议特别聚焦"数学+"跨学科主题学习的创新模式,以"趣味期末,乐享成长——核心素养导向下的小学地段期末嘉年华实践探索"为例展示北京第二实验小学11年来的教育探索成果。

核心素养与教学创新

会上,北京第二实验小学通过“趣味期末,乐享成长——核心素养导向下小学低段期末嘉年华实践探索”案例,展示了该校11年来的教育创新成果。基于皮亚杰认知发展理论和维果茨基“最近发展区”理论,学校设计了一系列游戏化学习任务,如“智斗精英库”“春节非遗小使者”等,将知识掌握、协作能力与文化传承融入生活场景,践行“学习即生活”的育人理念。

在跨学科主题学习环节,语文课“灯笼高高挂”通过汉字结构与语言运用深化文化理解;数学课“量春联,接福气”巧妙融入测量与单位换算技能;英语课“团圆年夜饭”则聚焦日常交际用语训练。科学、艺术、体育等多学科联动,构建了以春节文化为载体的综合性学习场景,全面激发学生创新思维与实践能力。

《趣味期末,乐享成长》案例分享

多元评价体系赋能学生全人发展

会议重点探讨了动态分层评价机制与德育融合实践。学校开发"游戏日志"记录学生行为数据,生成个性化成长报告,并通过"德育全人成长单"实现自评、家校互评等多维度反馈。课堂评价中,发言、练习、主题任务与期末闯关分别占比20%、20%、10%和40%,兼顾过程与结果。

形成性评价工具方面,开发"游戏日志"记录行为数据,生成个性化成长报告,如德育"全人成长单"。动态分层机制如"智斗精英库"按能力匹配难度,兼顾趣味性与挑战性。德育融合通过"每日一赞美""民主行为记录"等,结合自评、家校互评。

《趣味期末,乐享成长》的家长反馈

全人发展理念与实践历程

会议介绍了"一撇一捺"育人框架,旨在同步提升思维品质与德行品质。自2013年提出游戏化学习方向以来,学校每学期开展嘉年华闯关活动,其"自由探索+开放创造"模式已获全国教育博览会专家认可。

行动与展望

未来,北京第二实验小学计划进一步推广"数学+"跨学科模式,拓展至传统节日与文化场景;优化"游戏日志"动态跟踪功能,强化数据驱动的个性化教学;同时深化家校社协同,扩大德育评价的社会参与;依托建构主义理论,持续创新情境化、差异化教学模式,为基础教育提供更多可借鉴的实践经验。

《趣味期末,乐享成长》的案例分享

嘉年华体验环节

在研讨会的最后环节,与会教师亲身体验了北京第二实验小学一、二年级期末嘉年华闯关活动。活动现场设置了融合学科知识与传统文化的情境化任务,如一年级的"西游"主题闯关和二年级的"春节主题"闯关。教师们通过完成任务,直观感受到游戏化评价如何将测量、计算、语言表达等技能考核转化为趣味互动,同时渗透纪律意识与文化传承。

老师们参与嘉年华闯关

会议闭幕

最后,张春莉教授为北京实验二小科学教师刘妍、数学教师赵伟、道法教师王润翘、数学教师周雪亮颁发荣誉证书。

2025年4月18日议程在理论与实践交融中圆满结束。本次会议通过全国数学游戏化主题学习优秀展示课、全国"数学+"跨学科主题学习优秀展示课以及专家点评等环节,充分展示了数学教学的创新成果与实践经验。来自北京、重庆、江苏等多地的优秀校长代表分享了科研引领下的特色发展案例,为与会者提供了宝贵的学习和交流机会。

与会者纷纷表示,将借助此次学习成果,进一步探索跨学科主题学习在本校的落地实践,助力学生实现全面发展,为未来社会培养具有综合素养与创新能力的新型人才。会议的成功举办,不仅促进了小学数学课程与教学的改革,也为培养学生的思维能力和学科核心素养提供了新的思路和方法。